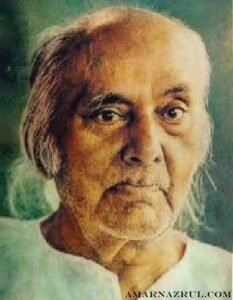

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলাম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি শুধু কবি নন, ছিলেন একাধারে সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, নাট্যকার, সৈনিক ও সমাজচিন্তক। ১৮৯৯ সালের ২৫ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করা এই অসাধারণ প্রতিভা শৈশবেই নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবন শুরু করেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ ঘটে কাব্য, সংগীত, গদ্য ও নাটকে—যেখানে বারবার উঠে এসেছে বিদ্রোহ, সাম্য, মানবতা ও ভালোবাসার গভীর আহ্বান। সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর জীবন ও সাহিত্যচর্চা বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা আজও প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণাদায়ী।

কাজী নজরুলের জীবনী । নজরুলের ভাবনা

জন্ম :

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে রোজ মঙ্গলবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামের এক দরিদ্র কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ পরিচয় :

মোঘল রাজত্বকালে তার পূর্ব পুরুষ্ট, সেখানকার বিচারালয়ের কাজী ছিলেন। পরবর্তীতে বংশানুক্রমে কাজী পদবী সিংকৃত করলেও তাদের সার্বিক অবস্থা নিন্মমুখী হয়ে পড়ে। কাজী নজরুলের পিতামহ ও পিতা তাদের বাড়ি সংলগ্ন হাজী পাহলোয়ানের মাজার শরীফ এবং মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে পরিবারের ভরনপোষন করতেন।

পিতা-মাতার পরিচয় –

কাজী নজরুল ইসলামের পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন।

শৈশবে নজরুল :

কাজী ফকির আহমেদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চারপুত্রের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম হওয়ায় তার নাম রাখা হয়েছিল দুখু মিয়া। সত্যি দুঃখের মধ্যেই কেটেছে তার সারাটি জীবনের বেশিরভাগ সময়। অতীব দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শৈশবেই তার মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। যদিও পারিবারিক প্রেক্ষাপট ছিল এর সম্পূর্ণ অন্তরায়। নির্মম দারিদ্র্যতার চাপে শৈশব থেকেই নজরুল ছিল সংযমী ও পরিশ্রমী। ফলে, অন্যান্যদের মতো করে কাটেনি তার শৈশবের দিনগুলো। তথাপি সঙ্গীত এবং কাব্য প্রতিভা শৈশব থেকেই তার মধ্যে ফেলেছিল সজাগ দৃষ্টি।

পিতার মৃত্যু

দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত যুদ্ধ করে কোনো রকম বয়ে চলা জীবনের উপর চরম আঘাত আসে ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। তখন কাজী নজরুল ইসলামের বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর ।

মক্তব ও নজরুল :

শৈশবেই পিতৃ বিয়োমের ফলে স্কুলে বিদ্যা অর্জন করা সম্ভব হয়নি দুখু মিয়ার। অত্যন্ত মেধাবী, দুরন্ত ও চঞ্চল নজরুল পড়াশোনা করেন মক্তবে। পারিবারিক দুঃসহ জীবন যাপনের ফলে মক্তব পাশ করে অর্থ উপার্জনের জন্য সেখানেই তাকে শিক্ষকতা করতে হয়। মসজিদের ইমামতি এবং মক্তবে শিক্ষকতার সামান্য আয় দিয়েই ৯ বছরের কিশোর বহন করে পিতৃহীন সংসারের ব্যায়ভার ।

লেটোদল ও নজরুল :

কাজী বজলে করিম এক পিতৃব্যের প্রভাবে নজরুল ইসলাম প্রথম ফারসী কবিতার রস আস্বাদন করেন এবং লেখায় তা আত্মনিয়োগ করেন। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাকে লেটো দলের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী লেটো দলের গান রচনা, সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করতে হয়েছে। লেটো মুলত গ্রামীণ পর্যায়ের একটি সঙ্গীত ধারা হলেও প্রতিভাময় নজরুল সেখানে নিজেকে সংযুক্ত করবার প্রয়াস পান।

কৈশোরে নজরুল :

দারিদ্র্যতার ছায়ায় থাকার কারণে শৈশব-কৈশরের সুন্দর জীবন উপভোগ করার সৌভাগ্য নজরুলের হয়নি। তবে ছোটবেলা থেকেই রাজরোষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সতা গড়ে তোলা, পরাধীনতার শৃংখল হতে মুক্তির আকাংখা কাজী নজরুল ইসলামকে তাড়া করে ফিরছিল। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব, জাগ্রত জনতার প্রতিনিধিত্ব সৃজনশীল কিছু করার, শ্রেণী সংগ্রামের বাণী ব্রিটিশদের কাছে পৌঁছে দেয়াই ছিল নজরুলের মূল লক্ষ্য। যা তিনি কৈশরেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন নিজের অভ্যন্তরে।

নজরুলের শিক্ষাজীবন :

নজরুল লেটোদল পরিত্যাগ করে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অজয় নদের তীরস্থ মাথরুন গ্রামে নবীন চন্দ্র ইনস্টিটিউটে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে সেখানে তার পড়া সম্ভব হয় নি। মাথরুন স্কুল ছাড়ার দুই বৎসর পরে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল পুলিশের কর্মকর্তা রফিজউল্লাহ সাহেবের গ্রামের বাড়ির নিকটবর্তী বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

একই বৎসর ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বা দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তির চেষ্টা করে প্রথমে ব্যর্থ হন। এবং পরে হেড মাস্টারের সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি সুবিধাসহ ভর্তি হন এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়ন করেন।

সৈনিক নজরুল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাবস্থায় নজরুল সেনাবহিনীতে যোগ দেন। এবং ৪৯ বাংলা রেজিমেন্টে যোগদান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য চলে যান কোলকাতা কোর্ট উইলিয়াম ট্রেন যোগে লাহোর হয়ে নওশেরা।

নওশেরায় ৩ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নজরুল তার কোম্পানির সঙ্গে করাচী চলে যান। সেখানে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সৈনিক বেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদ লাভ করেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯ বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ভেঙে দেয়া হলে তিনি করাচী থেকে কলতাকা চলে আসেন।

কবি নজরুলের আত্মপ্রকাশ :

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সদ্যযুদ্ধ ফেরত নজরুল বাংলাসাহিত্যাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন “মোসলেম ভারত’ পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯২০ সালের এপ্রিল মে মাসে তার রচিত কবিতা “মানিনী বধুর প্রতি” প্রকাশিত হয় “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য প্রত্রিকা” তে। করাচী থেকে সৈনিক নজরুলের পাঠানো গল্প, কবিতা, প্রকাশ করে এই প্রত্রিকাটি নজরুলকে বাংলাসাহিত্য প্রকাশের পথ করে দিয়েছিল। আর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বর্ষে “মোসলেম ভারত” প্রত্রিকার প্রতি সংখ্যায় কবি নজরুলের কবিতা, গান, গল্প, অনুবাদ ছাপিয়ে বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে নজরুলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক নতুন প্রতিভারূপে। অবশ্য প্রকাশনার প্রথম বছরে নজরুল রচনাবলী অবলম্বন করেই পত্রিকাটিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

নজরুলের প্রথম গান

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে ১৯২০ সালে সওগাত দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় কবি রচিত প্রথম গান “উদ্বোধন” প্রকাশিত হয়।

নজরুলের প্রথম কবিতা :

১৯১৯ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় নজরুল রচিত প্রথম কবিতা “মুক্তি” প্রাশিত হয়। এই কবিতাটি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

নজরুলের প্রথম গল্প :

নজরুলের প্রথম গল্প “বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী” প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালের মাসিক ‘সওগাত’ পত্রিকার প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় । নজরুল সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালের ১২, আগস্ট “ধূমকেতু” নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যার বিষয়বস্তু ও প্রকাশের লক্ষ্য নিখিল ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং অসাম্প্রদায়িকতার জন্যই ছিল নজরুলের ধূমকেতু” পত্রিকার সম্পাদনা ।

নজরুলের সঙ্গীত শিক্ষা :

শৈশব থেকেই নজরুলের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভার স্বরূপ পরিলক্ষিত হলেও সঙ্গীতে তার প্রথম হাতেখড়ি হয় খুল্লতাত জনাব বজলে করিমের কাছে। এর পর তিনি দরিরামপুর হাইস্কুলে অধ্যায়নকালে সতীশ চন্দ্র কাঞ্চিলাল, প্রকৃতি গঙ্গোপাধ্যায়, ওস্তাদ মঞ্জু সাহেব, ওস্তাদ গোদা এবং জনাব জমির উদ্দিন খাঁ-কেই তার সঙ্গীত পরিপক্ষতার ক্ষেত্রে শুরু হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল এক অসাধারণ অপ্রতিষ্ঠনী মহা প্রতিভা।

ভারত বর্ষে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং নজরুল ইসলাম

নজরুল সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো ভারত বর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নজরুল সঙ্গীত ও কাব্যের আয়োজন। ১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে নজরুলের বিদ্রোহী সত্ত্বায় রচিত গান ও কাব্য মুক্তিকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। কারণ, কাজী নজরুল- এর লেখনীতে ছিল-“বিদ্রোহ যদি করতে পার প্রলয় যদি আনতে পার তা হলে নিদ্রিত শির জাগবেই স্বাধীনতা আসবেই।”

সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট ও উৎস

অভ্যন্তরীণ প্রতিভা কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও এর বিকাশ কোনো এক সময় ব্যাপকতায় বাহ্যিক রূপ লাভ করে। শৈশব থেকে সুফী-বাউল-সনাতন ধর্মের বিভিন্ন অবস্থানের পাশাপাশি বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতীর কৃষ্টি, বৈপ্লবিক, মানসিকতা, হিন্দুস্থানী আদর্শ, ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব প্রভৃতি উপসর্গ নজরুলের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। যার প্রতিফলন আজকের পরিপূর্ণ নজরুল সাহিত্য ভাণ্ডার।

বৈবাহিক অবস্থান

কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বিয়ে করেন ১৯২১ সালে কুমিল্লার দৌলতপুরে নার্গিস আনম রানকে এবং দ্বিতীয় বিয়ে করেন ১৯২৪ সালের গিরিবালা সেনগুপ্তের মেয়ে প্রমিলা সেনগুপ্তকে।

রাজরোষ ও কাজী নজরুল ইসলাম

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়ে কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করার জন্য নজরুলকে বাজরোষে পতিত হতে হয়েছে। কেননা, অসুন্দরকে পরিহার করে সুন্দর ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নজরুল ইসলাম ভারতের স্বাধীরতার পক্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সেখানে একত্রিত হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ। অবশেষে অর্জিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা।

নজরুলের জীবনের সর্বাপেক্ষা কর্মবহুল সময়

সৃষ্টিশীল প্রতিভার বিকাশ নজরুলের শৈশব থেকে দেখা গেলেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে মূলত ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের জুন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে নজরুল রচনা করেছেন তার দীর্ঘ সঙ্গীতভাণ্ডার, গ্রন্থ কবিতা, সাহিত্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি। নজরুলের জীবনের কর্মবহুল সময় বলতে এই সময়তেই বোঝানো হয়ে থাকে।

কাজী নজরুল ইসলামের সন্তান

কাজী নজরুল ইসলামের কোনো মেয়ে ছিল না। তাঁর ছিল চার পুত্র। ১। আজাদ কামাল, ২। বুলবুল, ৩। সব্যসাচী, ৪। অনিরুদ্ধ

এইচ. এম. ভি. ও কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে H.M V-এর মাধ্যমে। তৎকালীণ সময়ের রেকর্ডিং ব্যবস্থা এবং অডিও প্রকাশনার ক্ষেত্রে HMV-র অবদান অপরিসীম। HMV-র ট্রেইনার হিসেবে কাজ করেছিলেন নজরুল ইসলাম। ফলে তার সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল H.MV-র সাথে। আজকের নজরুল সঙ্গীতের আয়োজন, রেকর্ড প্রকাশনা, স্বরলিপি প্রণয়নের ভিত্তি, গান পরিবেশনের উৎস অনেকটা H.MV- কল্যাণেই সাধিত হয়েছে।

নজরুলের শেষ ভাষণ :

১৯৪১ সালের ০৫ এপ্রিল কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মুসলিম সাহিত্য পরিষদের জুবলী উৎসবে নজরুল তার জীবনের শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মুক্তি, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। নিজের রচনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

“বাংলাসাহিত্যের কাব্য, গল্প, প্রবন্ধে আমি কি দিতে পেরেছি।

জানি না। কিন্তু, বাংলাগানের বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমার

সঙ্গীতে এমন কিছু আমি দিয়ে যেতে পেরেছি যার জন্য

এই ভারত বর্ষের মানুষ আমাকে একদিন মনে করবে।”

নজরুল প্রতিভাকে যারা সম্মানিত করেছেন

ক) ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক “জগত্তারিণী” পদক।

খ) ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক ‘পদ্মভূষণ’ পদক।

গ) ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান।

ঘ) ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশে আগমন ।

ঙ) ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক “ডিলিট ডিগ্রি” প্রদান।

চ) ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক “একুশে পদক” প্রদান ।

গীতিকার ও সুরকার হিসেবে নজরুলের মূল্যায়ন :

গান রচনা এবং গান সুর করবার ক্ষেত্রে নজরুলের প্রতিভা বিরল। পর্যায় ভিত্তিক গান। রচনা এবং পর্যায় ক্রমিক সুর সংযোজনের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান বাংলাগান তথা বাংলাগানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় বিষয়। মূল্যায়ন বা মূল্যবোধ দৃষ্টিতে সঠিকভাবে নজরুলের সুর ও গীত রচনা পরিমার্জিত রূপ বহন করে আছে। প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোন থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে কাজী নজরুল ইসলাম একজন গীতিকার ও সুরকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কাজী নজরুলের মূল্যায়ন

নজরুল প্রতিভার সমালোচনা শুরু থেকে অনেকেই করেছেন। নজরুলের কাব্য সঙ্গীত তৎকালীণ সময়ে ব্রিটিশ শাষনের বিরুদ্ধে ছিল একটি সোচ্চার প্রতিবাদ। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের কারণে নজরুলের প্রতিভাকে অনেকেই মূল্যায়ন করেনি। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর নজরুলকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে-

“ওর কবিতা এবং গল্প-প্রবন্ধের কথা আমি বলিব না। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম সকল শ্রেণীর মানুষের গান লিখে গেছে। যার কারণে স্তর মূল্যায়ন সবার কাছে হওয়া উচিত। আমার গান সব মানুষের জন্য নয়। এজন্য আমি নজরুলকে আমার পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাইতেছি। এর অনেক পূর্বেই ভারতীয় উপমহাদেশে আবির্ভাবের বেশ প্রয়োজন ছিল। ওর জন্য আমার আর্শীবাদ রইল।”

মৃত্যু

১৯৪৫ সালের জুলাই থেকে অসুস্থ হবার পর অভ্যন্তরীণ তিক্ততা নজরুলকে প্রভাবিত করেছিল। কথা না বলতে পারার কারণে তার প্রতিভা বাহ্যিক রূপ লাভ করতে পারেনি। দীর্ঘ সময় অসুস্থ থাকায় ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কাজী নজরুল ইসলামকে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। এখানে আসার পূর্বে ভারত সরকার ভারত বর্ষের বাইরেও নজরুলের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করেন।

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে জাতীয়তা প্রদান করেন। অবশেষে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকা পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কক্ষে বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ১০ মিনিটে এবং ভারতীয় সময় সকাল ০৯টা ৪০ মিনিটে মহান কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে বিকেল ০৫:৩০ মিনিটে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে সমাহিত করা হয়।

বাংলা সাহিত্যাঙ্গণে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেও কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মানবতার কবি। সময়ের দাবী মেটানোর কবি, সাম্যবাদের কবি, প্রেমের কবি, ছোটদের কবি, ইসলামি জাগরণের কবি, নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের জন্য আত্মত্যাগের কবি, পরাধীন দেশ ও মানুষের মুক্তিকামী কবি। সর্বোপরি তিনি হলেন আমাদের জাতীয় কবি। আমাদের প্রাণের নিকটতম কবি।

আরও দেখুনঃ